この記事にはプロモーションを含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

この記事で解決できること

結論、発達障害をもつお子さんがプログラミングを学ぶことは多くのメリットがあります。

この記事では、発達障害をもつ子でも安心して通えるおすすめのプログラミング教室を3つご紹介します。

お子さんのプログラミング教室選びに悩まれている方は、ぜひ参考にしてみてください。

>>発達障害のお子さんにおすすめのプログラミング教室ランキングを見る

当サイト「こどもプログラミングNet」がおすすめする小学生向けプログラミング教室(2026年版)はこちらの記事で紹介しています。

無料で体験できるプログラミングスクールを紹介しているので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪

【2026年最新版】元小学校教員が選ぶ子ども向けプログラミング教室おすすめ10選

【2026年最新版】元小学校教員が選ぶ子ども向けプログラミング教室おすすめ10選 発達障害の子どもにおすすめのプログラミング教室3選

ここからは、発達障害の子どもにおすすめのプログラミング教室をご紹介します。

小学校教員・エンジニア療法の経験を持つ筆者が、発達障害のお子さんに本当におすすめできるプログラミング教室を3つ厳選しました。

プログラミング教室選びにお悩みの保護者の方は、ぜひ最後までご覧くださいね。

無料で体験できるスクールを厳選しました✨

第1位:リタリコワンダー

発達障害の子どもにおすすめのプログラミング教室No.1はリタリコワンダー

![]()

![]()

運営元の株式会社LITALICOは発達障害の子どもに学習支援・教育支援を行う「LITALICOジュニア」を運営しています。

発達障害に関する豊富なノウハウがあるので、発達障害のお子さんでも安心して通えますよ。

公式サイトから簡単申込

ちなみに、リタリコワンダーに通っているお子さんの約3割は、発達が気になるお子さんだそう。

LITALICOワンダーには、グレーゾーンも含めてだいたい3割ほど、発達が気になる子供たちが通っています。

引用:リタリコワンダー 公式サイト コラム

リタリコワンダーでは、一人ひとりの興味や得意に合わせたオーダーメイドカリキュラムを作成しています。プログラミングだけでなく、ロボットなどのものづくりコースもあるので、きっとお子さまに合った学習ができるはず。

実際に発達が気になるお子さんをもつ保護者の方からは、以下のような満足の口コミが寄せられていました。

また、当サイトでは、発達障害(ASD・ADHD)をもつ息子さんをリタリコワンダーに通わせていた保護者の方にインタビューを実施したので、そちらの記事も参考にしてみてください。

リタリコワンダーでは、60分の体験授業を2コマまで無料で受けられます。お子さんが本当に安心して通えるかどうか、実際に無料体験に参加してみて判断するのがおすすめです。

公式サイトから簡単申込

リタリコワンダーの教室情報

| 体験授業 | 無料 ※オンラインも可能 |

| 対象 | 年長〜高校生 ※コースによって対象が異なる |

| 学習内容 | 1.ゲーム&アプリ(初級・中級) 2.ロボット(初級・中級) 3.ものづくり |

| 入会金 | 16,500円 |

| 月謝例 | ●ゲーム&アプリプログラミングコース 月額29,700円〜(教室受講・90分・月4回) 月額33,000円〜(オンライン受講・60分・月4回) |

| オンライン | 可能 |

| 公式サイト | https://wonder.litalico.jp/

|

| 教室 | 東京(赤羽校|池袋校|新宿校|渋谷校|青山校|成城学園前校|三軒茶屋校|中目黒校|自由が丘校|蒲田校|水道橋校|秋葉原校|豊洲校|押上校|吉祥寺校|立川校|町田校) 神奈川(たまプラーザ校|川崎校|横浜校|横浜桜木町校) 埼玉(大宮校) 千葉(津田沼校) |

公式サイトから簡単申込

第2位:QUREO

QUREO

![]()

![]()

教室数No.1のプログラミング教室

一人ひとりに合わせた個別指導なので、わからないことはすぐ先生に質問できます。もちろん、パソコンやタブレットの操作に慣れていないお子さんでも大丈夫ですよ。

QUREOでは、小学生でもゲーム感覚で楽しくプログラミングが学べるので、学習に苦手意識のあるお子さんでもきっと前向きに取り組めます。

保護者の方からは、以下のような満足の口コミが寄せられていました。

「もっと詳しい体験談が聞きたい」という方は、こちらのインタビュー記事も参考にしてみてください。

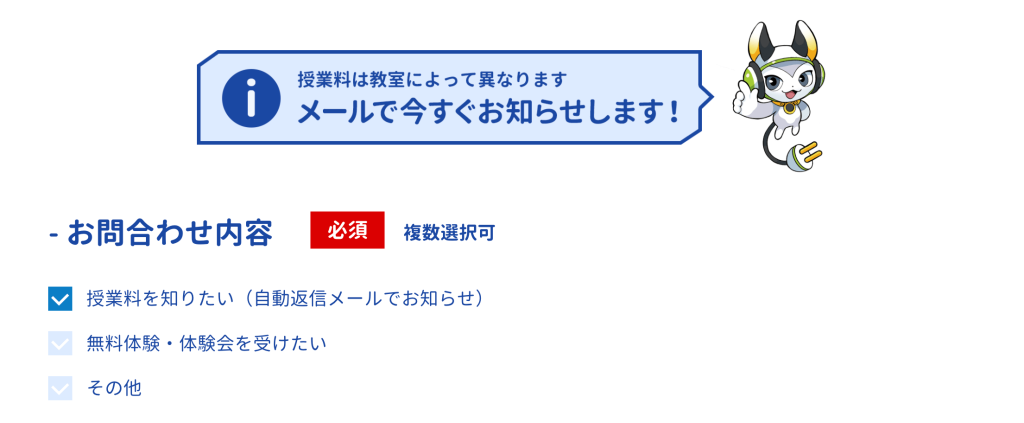

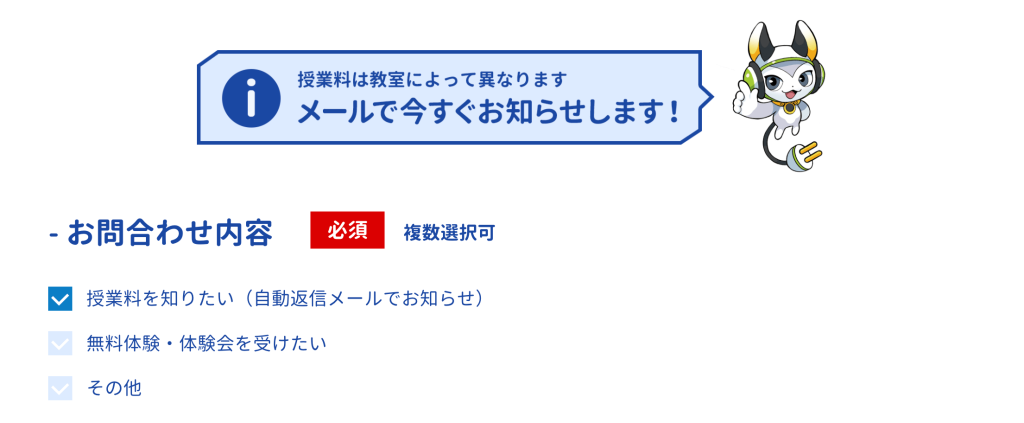

「最寄りの教室が知りたい!」という方は、公式サイト

![]()

![]()

授業料は自動返信メールですぐに分かりましたよ^^

同時に無料体験会の予約もできるので、お気軽にお問い合わせください!

教室数No.1のプログラミング教室

QUREO(キュレオ)の教室情報

| 体験授業 | 無料 |

| 対象 | 小学生〜高校生 ※小2から推奨 |

| 学習内容 | 1.ビジュアルプログラミングコース 2.テキストプログラミングコース |

| 入会金 | 教室によって異なる |

| 月謝例 | 月額9,900円〜(60分・月4回)※教室によって異なる ✅【2026年3月31日まで】1ヶ月無料体験受付中 |

| 教室 | 全国3331教室 ※2026年2月現在 |

| オンライン | 各教室に要問い合わせ |

| 公式サイト | https://qureo.jp/

|

教室数No.1のプログラミング教室

第3位:Tech Kids School

Tech Kids School

![]()

![]()

テックキッズスクールでは、子ども向けの初歩的なプログラミング学習(scratch)だけでなく、実際に世界でプロのプログラマが使用している「Swift」や「C#」 というプログラミング言語も学びます。

正直、小学生には難しい内容ではありますが、「本格的なプログラミングを学びたい」「どんどん挑戦して得意を伸ばしたい」という気持ちのあるお子さんにぴったりです。

Tech kids schoolは「渋谷校」と「オンライン校」が開校しています。おうちでマイペースに受講したい方には、オンライン校がおすすめです。

どちらも無料体験レッスンを開催しているので、ぜひお気軽にお申し込みくださいね。すでに満席となっている日程もあるので、公式サイト

![]()

![]()

渋谷校・オンライン校ともに受付中

テックキッズスクールの教室情報

| 体験授業 | 無料 |

| 対象 | 小学生〜中学生 |

| 学習内容 | 1.ゲームづくり(初級)スクラッチ 2.ゲームづくり(中級)C#、Unity 3.デザイン 4.プレゼン |

| 入会金 | 無料 |

| 月謝例 | ●PC持込 月額23,100円(120分・月3回) ●PCレンタルあり 月額27,500円(120分・月3回) |

| 教室一覧 | 東京(渋谷) |

| オンライン | 可能(Tech Kids Online Coaching) |

| 公式サイト | https://techkidsschool.jp/

|

渋谷校・オンライン校ともに受付中

海外で活躍するエンジニアには発達障害が多い!?

「シリコンバレー症候群」という言葉をご存知ですか?これは、ASD(自閉症スペクトラム・アスペルガー症候群)の別名として使われている言葉です。

ITの最先端シリコンバレーで働くエンジニア・プログラマーには、ASDの傾向がある方が多いことから、この言葉が生まれました。

シリコンバレーで働くプログラマーのうち少なくとも一割、グレーゾーンの人も含めると約半数以上が発達障害または発達障害の傾向があると言われています。

また、ビル・ゲイツ氏やスティーブ・ジョブズ氏などIT界の有名人にもASDが多いと言われていますよね。

ASDの方がエンジニアやプログラマーとして活躍できるのは、以下のようなASDの特性が、プログラミングに向いているからではないかと考えられています。

- 興味のあることにはかなりの集中力を発揮する

- こだわりが強く決まりきったルーティーンが好き

- 例外や曖昧なことが苦手

このことからも、ASDとプログラミングは相性が良いと考えられます。

>>発達障害のお子さんにおすすめのプログラミング教室ランキングを見る

発達障害の子どもがプログラミングを学ぶメリット

実は、発達障害のお子さんがプログラミングを学ぶのには以下のようなメリットがあります。

- 特性に合うと夢中になりやすい

- 成功体験を通して自己肯定感が高められる

- 進学や就職の選択肢が広がる

では、一つずつ解説していきます。

発達障害の特性に合うと夢中になりやすい

発達障害のお子さんはさまざまな個性・特性を持っていますよね。

「規則性・ルールにこだわる」「興味のあることに没頭して周りが見えない」といった発達障害の特性は、プログラミングを行う上で有利に働く可能性があります。

ただ、発達障害といっても子どもによって特性はさまざまです。「発達障害=プログラミング向き」というわけではないので、親が過度に期待を寄せないよう気をつけましょう。

プログラミングが向いているかどうかは、無料体験に参加してみるのが手っ取り早い方法です。

教室、先生との相性もかなり重要なので、複数の無料体験に参加して比較し、お子さんに一番合っている教室を検討するのがオススメです!

成功体験を通して自己肯定感が高められる

プログラミングは、発達障害の子が自己肯定感を高めるのにもぴったりです。

学校や塾のような一斉授業は、理解が早い子にとっては退屈で、理解がゆっくりな子にとっては自信を失う時間になりやすいのがデメリットです。

特別支援学級は個に応じた指導ができますが、通常学級だと人数も多いのでなかなか難しいのが現実ですよね…

多くのプログラミング教室は、一斉授業ではなく個別学習の方式を採用しています。自分のペースで学習を進められるので、「できた!」という成功体験を積ませやすいのがメリットです。

また、プログラミング教室の中には、個人に合わせたオーダーメイドのカリキュラムを立ててくれるところも多いので、自分に合ったところからスタートできます。

「頑張ればできるかも?」という少し頑張れば手に届くレベルから始まるので、自己肯定感が高まりやすい傾向にあります。

進学や就職の選択肢が広がる

小学生など小さいうちにプログラミングを学んでおくことで、進学や就職の選択肢を広げることにつながります。

ただ、プログラミング教室=プログラマーになるための力をつけるというわけではありません。ゲームやCGのクリエイター、システムやロボットのエンジニアなど、プログラミング教室で身につけたスキルを活かせる職業はたくさんあります。

もちろん、進学にも有効です。というのは、プログラミングスキルももちろん大事ですが、プログラミングを経験することで身につくプログラミング的思考が他の教科にもかなり応用できます。

プログラミングは国語・算数・理科・社会…と、全教科につながる「考え方」が身につきます!

>>発達障害のお子さんにおすすめのプログラミング教室ランキングを見る

発達障害児向けのプログラミング教室を選ぶポイント3つ

発達障害のお子様が通うプログラミング教室を選ぶ際には、以下3つのポイントをチェックして下さい。

- オーダーメイドのカリキュラムを作成してくれるか

- 通いやすい環境にあるか

- 発達障害のお子さんをもつ保護者の方から良い口コミが寄せられているか

では、一つずつ解説していきます。

1.オーダーメイドのカリキュラムを作成してくれるか

発達障害をもつお子さんは、健常児よりも理解や興味に凸凹がある子が多いですよね。

学校の一斉授業のような画一的な指導じゃ、「全然面白くない」「こんなのやりたくない」と感じてしまうでしょう。

発達障害をもつお子さん一人ひとりの特性に沿って、オーダーメイドのカリキュラムを作成してくれるプログラミング教室が理想です。

2.通いやすい環境にあるか

発達障害をもつお子さまの中には、ルーティーンが崩れることを嫌がる子も多いですよね。

そのため、教室への通学が負担とならないよう、通いやすい教室を選ぶことをおすすめします。

地方在住で近くに教室がない方や、家が落ち着くお子さんであれば、オンライン対応しているプログラミング教室がおすすめです。

3.発達障害のお子さんをもつ保護者の方から良い口コミが寄せられているか

プログラミング教室を選ぶ上で、実際にお子さんを通わせた保護者の方から寄せられた口コミはぜひ参考にしたいですよね。

そこで、当サイト子どもプログラミングNetでは、あらゆるプログラミング教室の口コミを徹底調査しました。

上記ランキング内で紹介しているので、チェックしてみてくださいね。

まとめ:無料体験で教室とお子さんとの相性をチェックしよう

本記事では、発達障害をもつお子さんにおすすめのプログラミング教室を3社ご紹介しました。

発達障害のお子さんがプログラミングを学ぶことには多くのメリットがあります。試しに、おうちの方から提案してみて、お子さんが興味があるようならまず無料体験に行ってみることをおすすめします。

ここで大事なのが、無料体験に複数参加して比較することです。教室ごとに学習の方針や雰囲気が全く違います。中には、お子さんと相性の合わないプログラミング教室もあることでしょう。

入校して後悔しないためにも、気になるプログラミング教室は複数ピックアップすることをおすすめします。無料体験に参加してみたり、資料をじっくり比較したりして検討した上で、慎重に選びましょう。

当サイトが発達障害をもつお子さんに1番おすすめしたいプログラミングスクールは「リタリコワンダー

![]()

![]()

2講座まで無料体験を受けられるので、ぜひお気軽にご参加くださいね。

公式サイトから簡単申込